PG电子模拟器|球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市活力

在刚刚结束的全国足球超级联赛中,一场看似普通的比赛却因看台上球迷的集体创意表演而成为社交媒体热议的焦点,数千名球迷身着统一服装,用手机灯光拼出巨幅图案,配合口号与歌声,将赛场变成了艺术的舞台,这一幕不仅让现场观众震撼,更引发了关于球迷文化如何超越竞技本身、成为社会现象的新一轮讨论。

球迷文化:从呐喊到创造

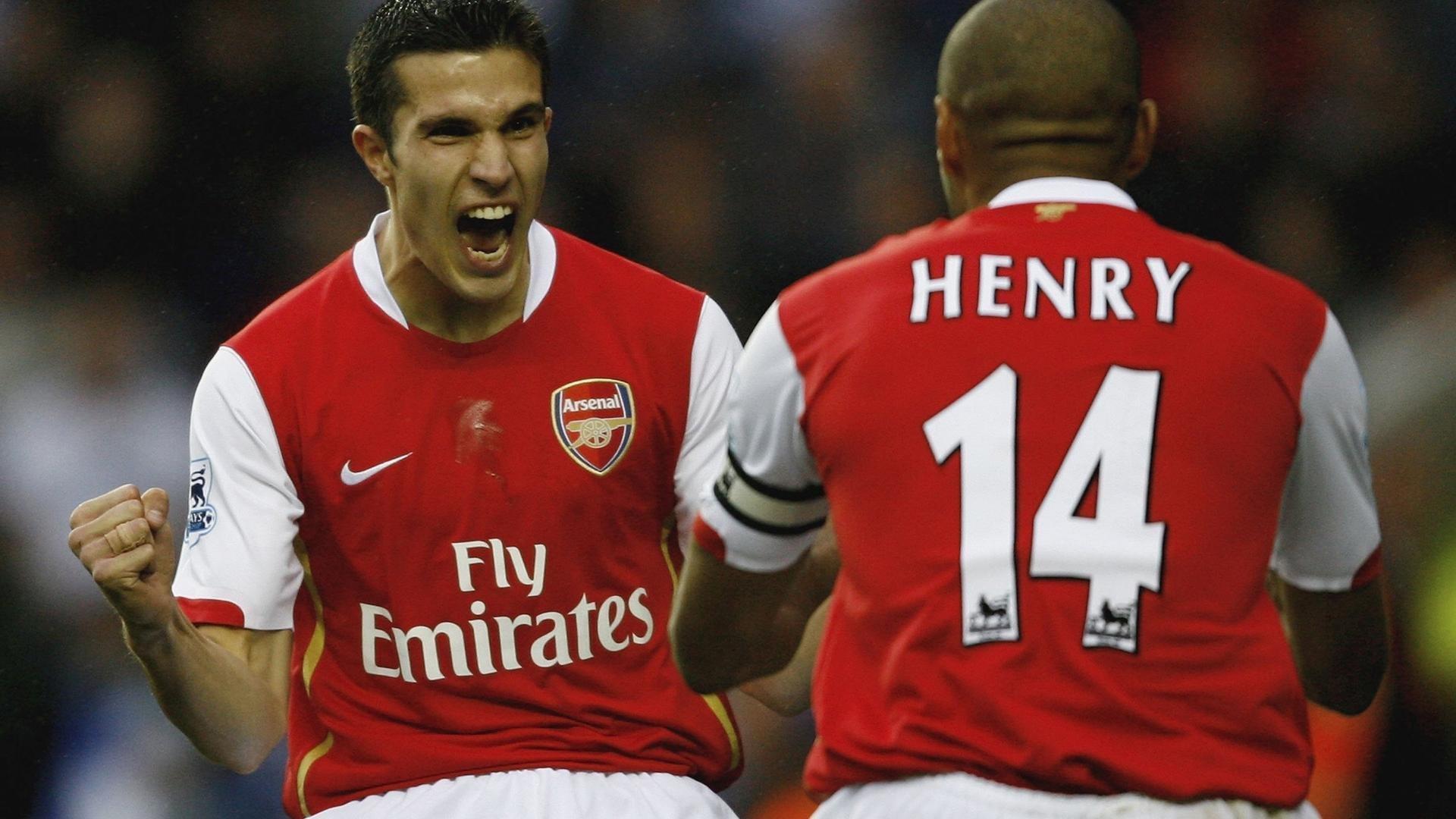

传统观念中,球迷的角色往往被简化为“观众”或“支持者”,但近年来,全球范围内的球迷群体正在重新定义这一身份,在欧洲,多特蒙德的“黄色城墙”通过整齐划一的助威方式成为足球文化符号;在日本,J联赛球迷赛后的自主清理看台行为被称作“模范观赛礼仪”,而在国内,球迷文化的演进同样呈现出鲜明的地域特色与创新活力。

以成都为例,当地球迷协会近年来策划的“川剧脸谱助威”活动,将非物质文化遗产与现代足球相结合,每当主队进球,看台上便会展开数十米长的脸谱横幅,配合方言助威歌,形成独特的文化景观,这种尝试不仅增强了球迷归属感,还吸引了大量非体育爱好者关注赛事。“我们想证明,球迷不只是比赛的旁观者,更是文化的传播者。”成都某球迷组织负责人表示。

社区联结:体育之外的凝聚力

球迷文化的影响力早已突破赛场边界,在青岛PG电子模拟器,一支中甲球队的粉丝自发成立了“球迷公益联盟”,定期组织社区清洁、敬老院慰问等活动,他们身着球队周边服装,用体育凝聚的集体认同感推动社会公益。“球队输赢固然重要,但更重要的是通过这份热爱传递正能量。”联盟发起人王先生告诉记者。

这种趋势在年轻群体中尤为显著,北京某高校的“篮球文化社”将观赛活动与城市探索结合,成员们穿着复古球衣打卡老城区体育场馆旧址,用短视频记录不同年代的体育记忆,社团创始人小李认为:“球迷文化本质上是城市文化的切片,它保存着一代人的情感与审美。”

商业与文化的平衡木

随着球迷文化价值被重新发现,商业力量也开始介入这一领域,运动品牌与球迷组织联名推出限定商品,音乐平台制作球队专属助威歌单,甚至出现“球迷文化体验馆”等新业态,但商业化也带来争议:部分球迷组织抗议过度营销稀释了纯粹的支持精神,某地球迷甚至发起“拒绝商业口号”行动,坚持使用自创助威方式。

对此,体育产业专家张教授指出:“健康的球迷文化需要商业支持,但必须保持主体性,俱乐部应当与球迷建立平等对话,而非将其视为消费群体。”他建议借鉴德国足球的PG电子游戏“50+1”政策,让球迷在俱乐部运营中拥有更多话语权。

数字化时代的全新挑战

社交媒体重塑了球迷文化的表达方式,短视频平台上的“球梗”创作、电竞直播中的虚拟助威道具、甚至元宇宙观赛体验,都在拓展球迷参与的维度,但碎片化传播也带来新问题:少数极端球迷的网络骂战、为博流量刻意制造的冲突话题,正在污染体育讨论环境。

面对这一挑战,多家体育平台近期联合发布《文明观赛倡议》,呼吁“理性表达热爱”,一些球迷组织开始培训成员成为“文化引导员”,在线上线下维护友善交流氛围。“真正的球迷文化应该包容多元声音,但必须以尊重为前提。”倡议起草者陈女士强调。

走向更广阔的舞台

从英超的“球迷基金会”到NBA的“社区冠军计划”,国际体坛已开始系统性地将球迷文化纳入城市发展框架,杭州亚运会期间出现的“宋韵助威团”证明,体育热情完全可以与传统文化的现代表达相融合。

当被问及球迷文化的终极意义时,社会学者周教授给出耐人寻味的回答:“它本质上是一场关于‘我们是谁’的集体叙事,在球场灯光的映照下,人们看到的不仅是比分,更是自己对归属感、创造力与激情的永恒渴望。”

随着终场哨响,看台上的歌声仍未停歇,那些挥舞的旗帜、那些精心设计的标语、那些素不相识却因同一份热爱而并肩站立的人们,正在用行动证明:体育的魅力,永远超越胜负本身。